Landwirtschaft und Insektensterben

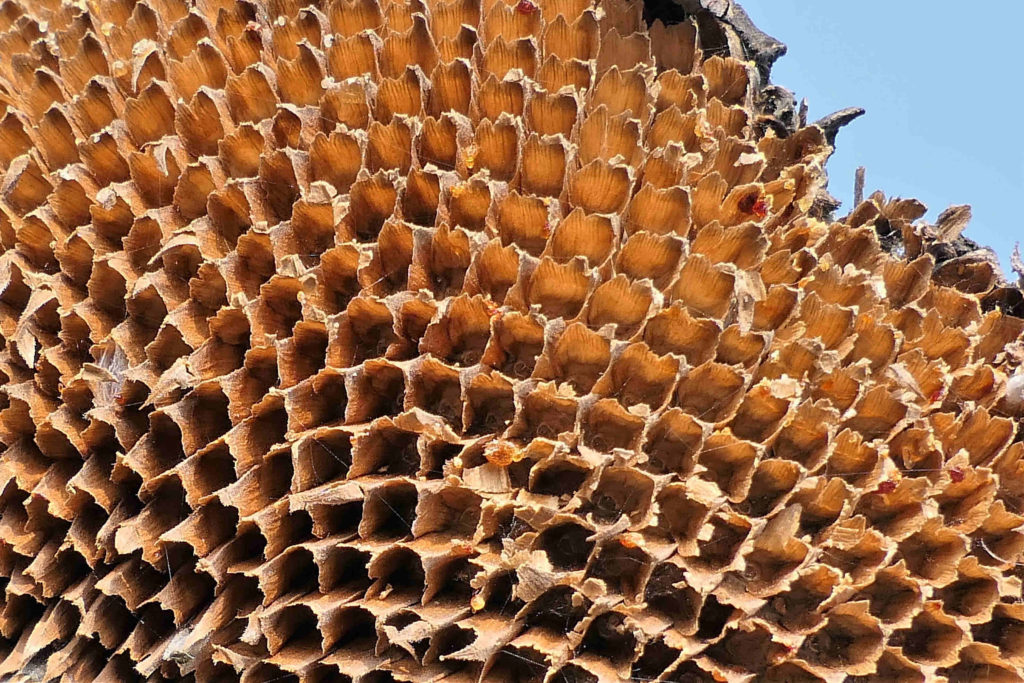

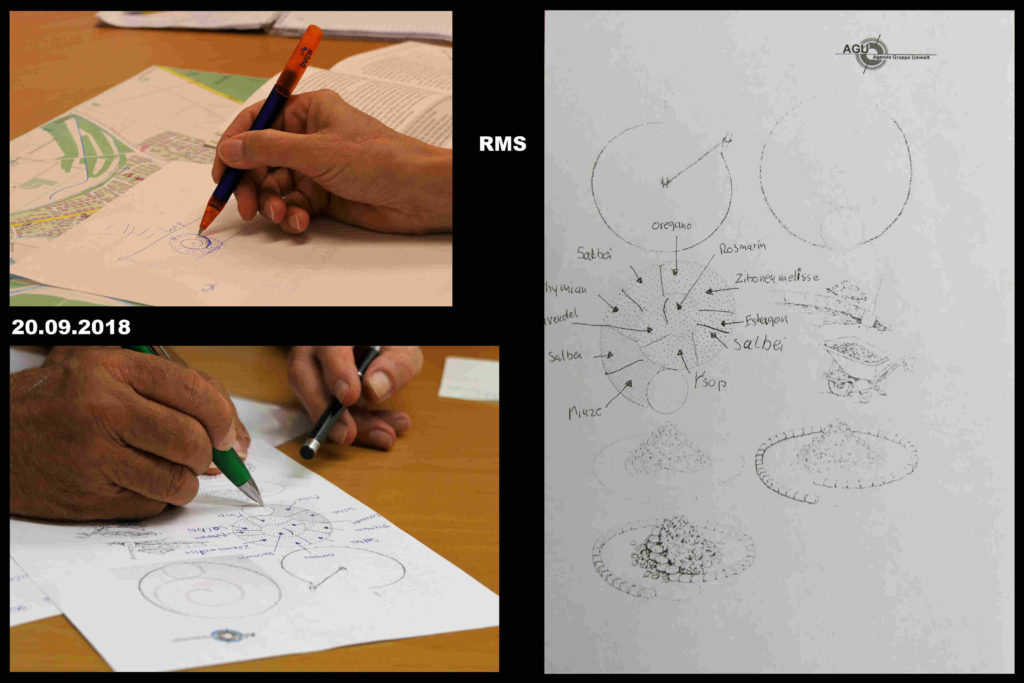

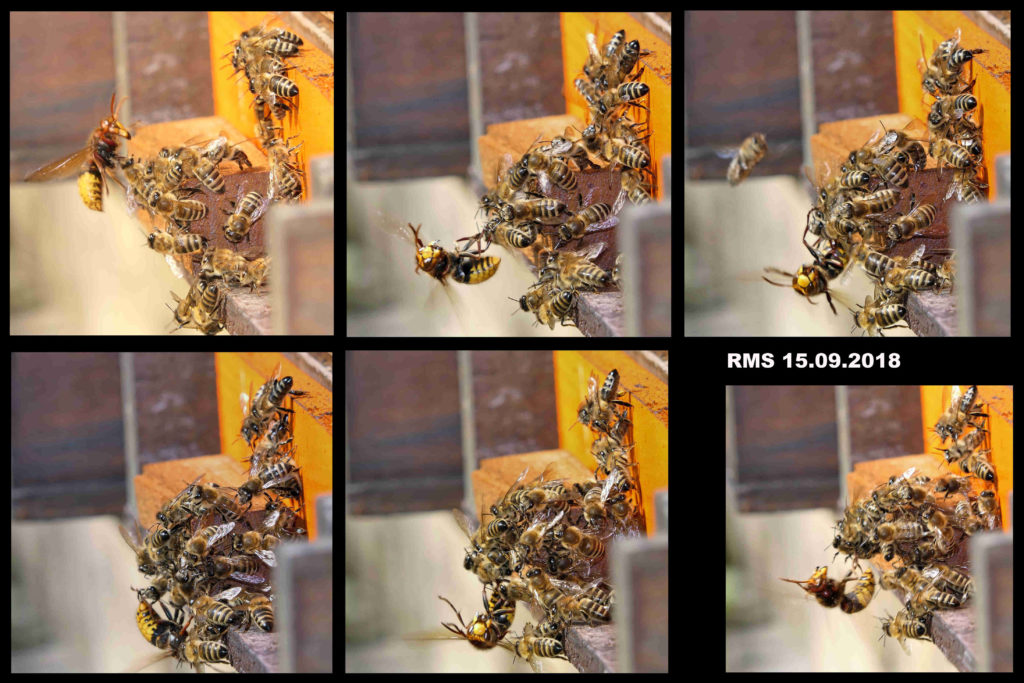

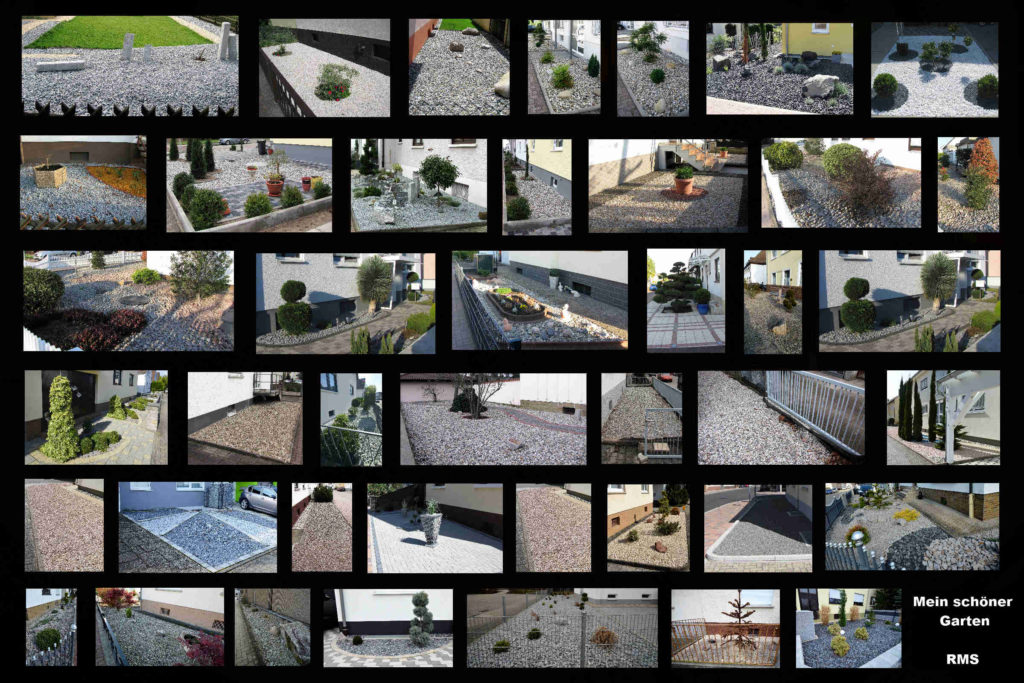

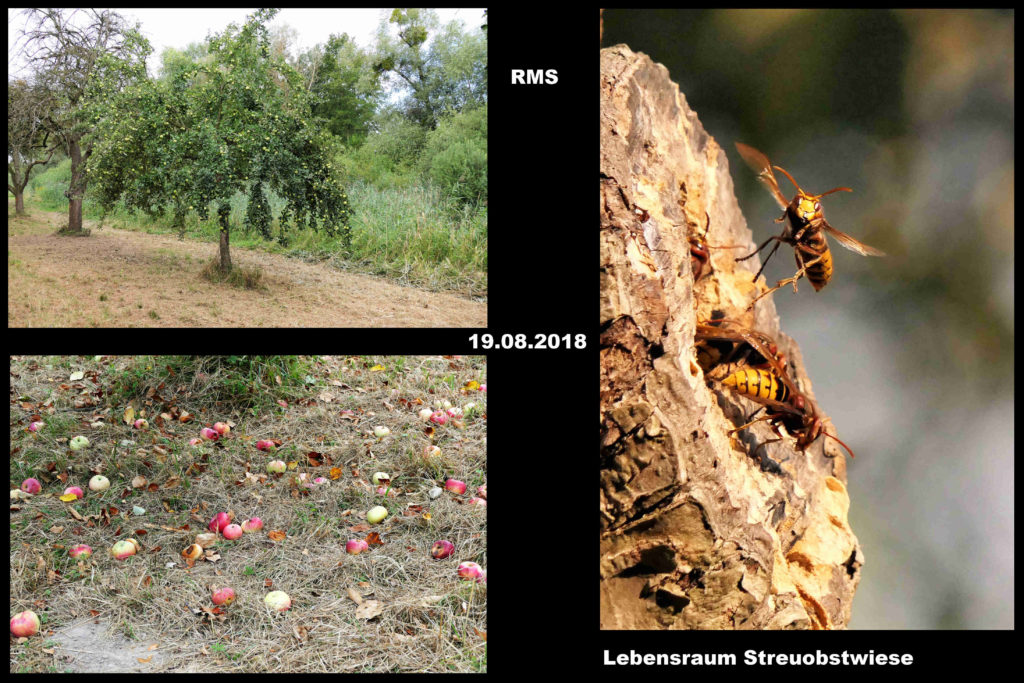

Dem aufmerksamen Beobachter sind bestimmt schon die großen Gründüngungsflächen im Wörth in Leopoldshafen aufgefallen. Nach der Ernte hat der Landwirt diese Flächen mechanisch bearbeitet, reifen Kompost vom Kompostplatz eingebracht und eine artenreiche Gründüngungsmischung ausgesät. Nach wenigen Wochen ist diese Saat aufgelaufen und hat sich zu einer blütenreichen Wiese entwickelt. Einerseits wird dadurch der Boden für die Fruchtfolge im kommenden Jahr vorbereitet, andererseits entwickelt sich ein interessanter Lebensraum, der zahlreiche Insekten und Niederwild wie Fasane anlockt. Solche Gründüngungsflächen gibt es in großen Flächen in beiden Ortsteilen und was dabei auffällt ist, dass man sie zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr blühen und fruchten sieht. Gerade im Hochsommer, wenn das Nahrungsangebot für Insekten allmählich knapp wird, bieten solche Flächen eine wichtige Nahrungsquelle. Nach der Blüte reifen die Samen, die dann viele Vögel anlocken. Dies ist ein wertvoller Beitrag unserer Landwirtschaft, sich am Artenschutz zu beteiligen. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass Insekten ganzjährigen Lebensraum benötigen, denn es bedarf nicht nur Nahrung für die fertigen Insekten, sondern auch für deren Entwicklungsstadien wie Larven und Raupen. Die Diskussion, die beim Vortrag zum Insektensterben, den die Freien Wähler organisierten, war sehr aufschlussreich. Am Insektensterben sind wir alle beteiligt und es kann nur Lösungen geben, wenn sich alle Beteiligten für Lösungen bemühen. Die landwirtschaftlichen Gründüngungsflächen sind hierfür ein wertvoller Ansatz. Berichte über Lösungsvorschläge der anderen Beteiligten folgen.

Ralf Schreck für die Agenda Gruppe Umwelt

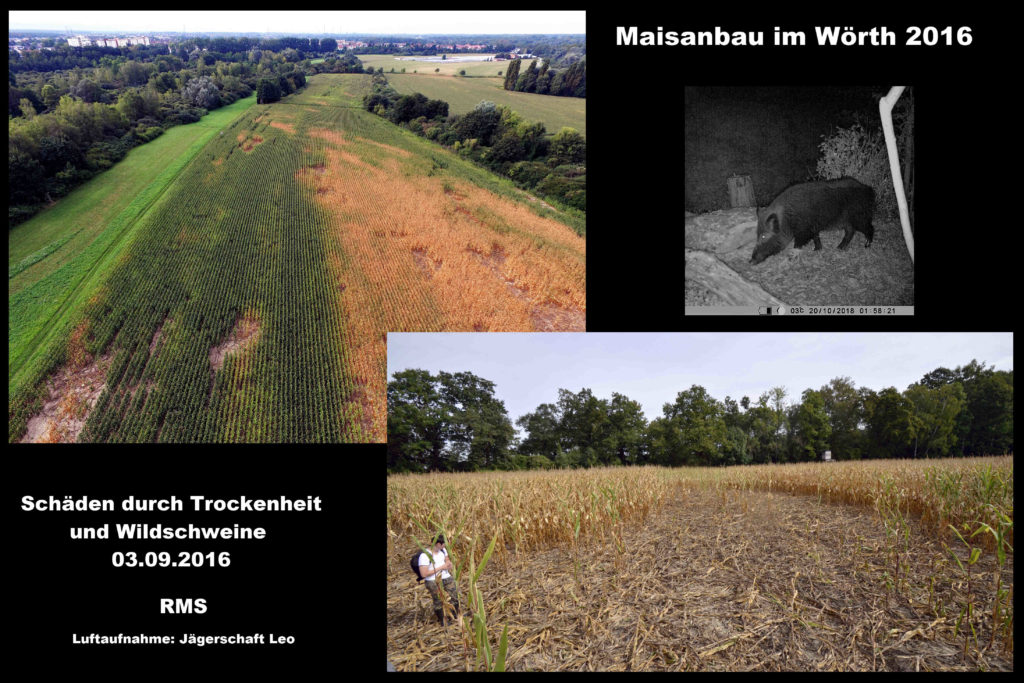

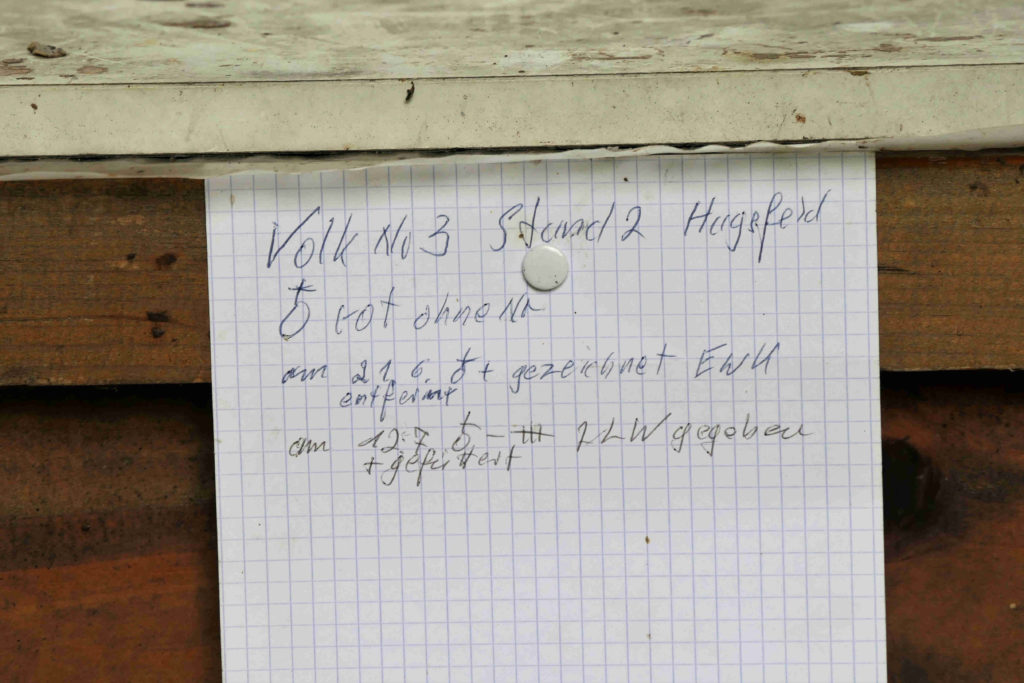

Diese Flächen im Wörth beobachte ich seit 2016. Bei jedem Gang zur Wildkamera komme ich dort vorbei und entdecke die Veränderungen. 2016 gab es dort Maisanbau und im September trafen wir uns mit den Jagdpächtern, um die Schäden durch die Sauen zu begutachten. Es gab eine Fotoerkundung per Drohne. Dabei wurden sowohl Wild- als auch Trockenschäden sichtbar. Nach der Maisernte wurde der Boden vorbereitet und Getreide gesät. Ende Juli 2017 gab es dann die Getreideernte, danach durfte dieses große Feld mit der Aussaat einer Gründüngungsmischung ruhen. Danach gab es wieder Mais. Das ist die Kurzform der Beschreibung der Fruchtfolgen dort unten im Wörth. Die Geschichten auf den Fotos sprechen für sich.

Landwirtschaft ist nicht gleich Landwirtschaft. Wer glaubt Landwirtschaft sei ein einfaches Geschäft, der irrt. Es gibt Unwägbarkeiten wie Wildschäden, Abhängigkeiten vom Wetter, Abhängigkeiten vom Weltmarkt. Die Maisernte des kommenden Jahres ist bereits jetzt verkauft. Da darf nichts Außergewöhnliches dazwischenkommen. Gewiss, ein Mais oder Getreidefeld ist eine Monokultur und beide werden mit Pflanzenschutzmitteln behandelt, die fürs Insektensterben verantwortlich sind. Pflanzenschutzmittel sind teuer und werden deshalb zielgerichtet eingesetzt. Dort unten im Tiefgestade sind die Felder von Wald, Hecken, Wiesen und Streuobst umgeben und die Äcker sind in ihrer Fläche überschaubar. Anderswo sind sie Quadratkilometer groß. Wer das Geschehen auf den Feldern beobachtet, erkennt, dass nachhaltig gewirtschaftet wird. Wir leben in einer Kulturlandschaft, die bewirtschaftet wird. Dasselbe gilt für den Wald. Die Balance zu finden zwischen Ökonomie und Ökologie ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen.

Nicht schimpfen, dass dort alles „vermaist“ ist, oder „alles kaputt gespritzt“ wird. Einfach mal nur beobachten und fragen weshalb man was wie macht, ist der bessere Weg. Dann erfährt man auch, dass unsere Gartenabfälle, die wir brav zum Kompostplatz (und nicht außerhalb) bringen, als fertiger Kompost auf die Felder gebracht werden. Natürlich sind das reine Gartenabfälle, ohne Fremdstoffe, ohne Plastik und ohne Blaukorn Rückstände.

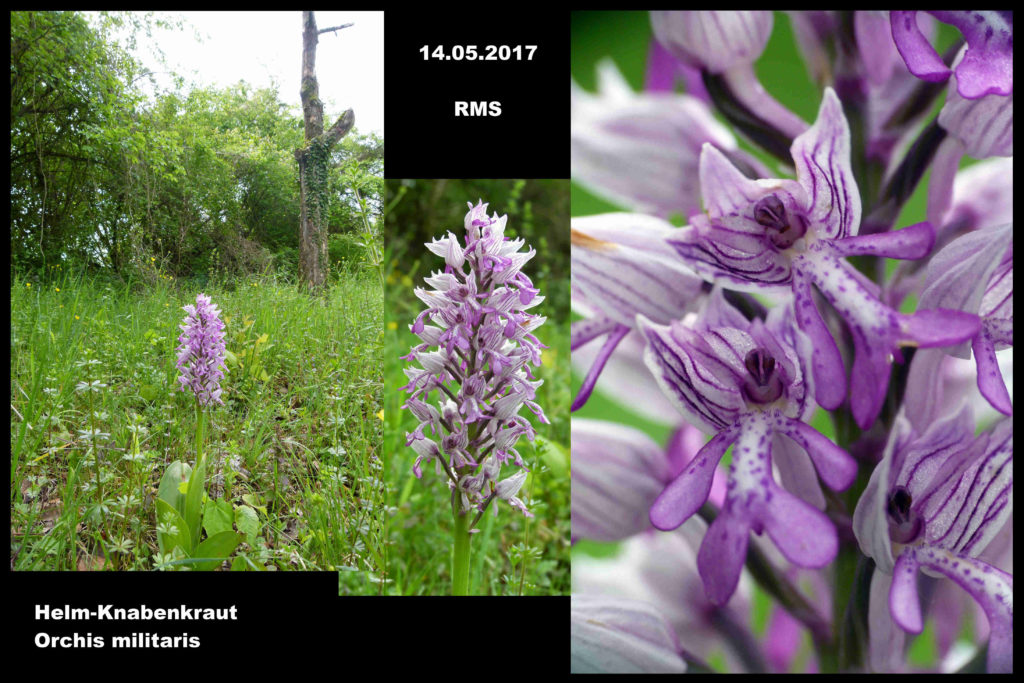

Wenn ich mit Hut und Kamera beobachtend am Feldrand hocke, bleibt der eine oder andere Passant bei mir stehen und erzählt, dass es früher mehr Fasane und Rebhühner in Massen gab. Und Feldhasen sind fast ganz verschwunden. Das sollte uns zu denken geben. Es gibt dort unten noch Tierwelt. Fasane beobachte ich regelmäßig, auch viele Rehe und vor der Wildkamera tauchen Wildschweine, Füchse, Dachse, Marder, Waschbären, Hauskatzen und viele Waldvögel auf. Vor dem Feld gibt es breite Wiesenstreifen, in der Nachbarschaft die für Hunde abgelegenen Grünlandwiesen, am Rheinniederungskanal die Streuobstbäume. Das ist eigentlich eine gute Mischung zwischen Kulturland und Naturbereichen, die wir bewusst betrachten sollten.

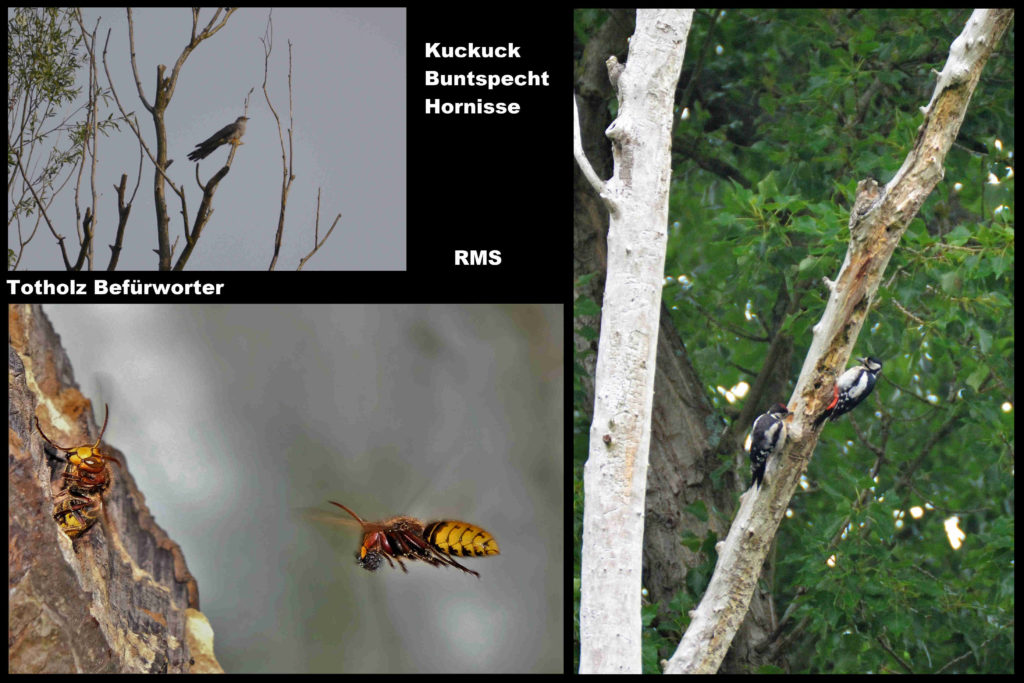

Eine verantwortungslose Landwirtschaft kann ich bei uns nicht erkennen. Man kann nicht von heute auf morgen auf Bio umstellen. Wir alle müssen unser Anspruchsdenken und Konsumverhalten überdenken und vor allem miteinander reden. Dann bekommen wir Fürsprecher für weitere Blühstreifen, Totholzhaufen und vieles mehr.

Herzlichen Dank an Jochen, der mir klaglos alle meine Fragen beantwortete.