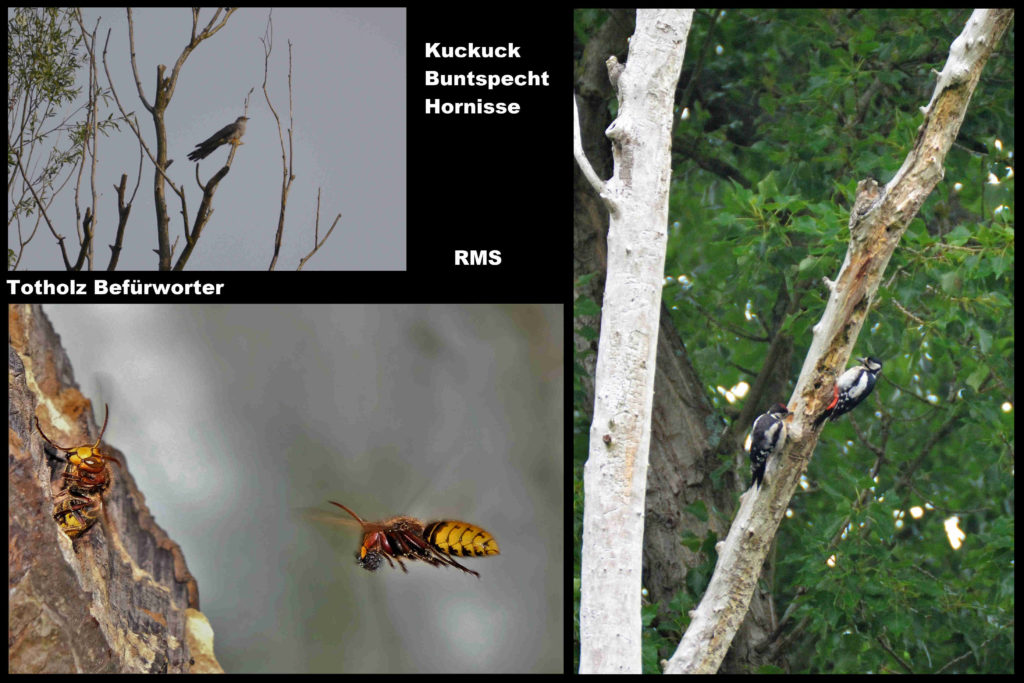

Der Hornissenbaum

Einen Stich hat es gegeben.

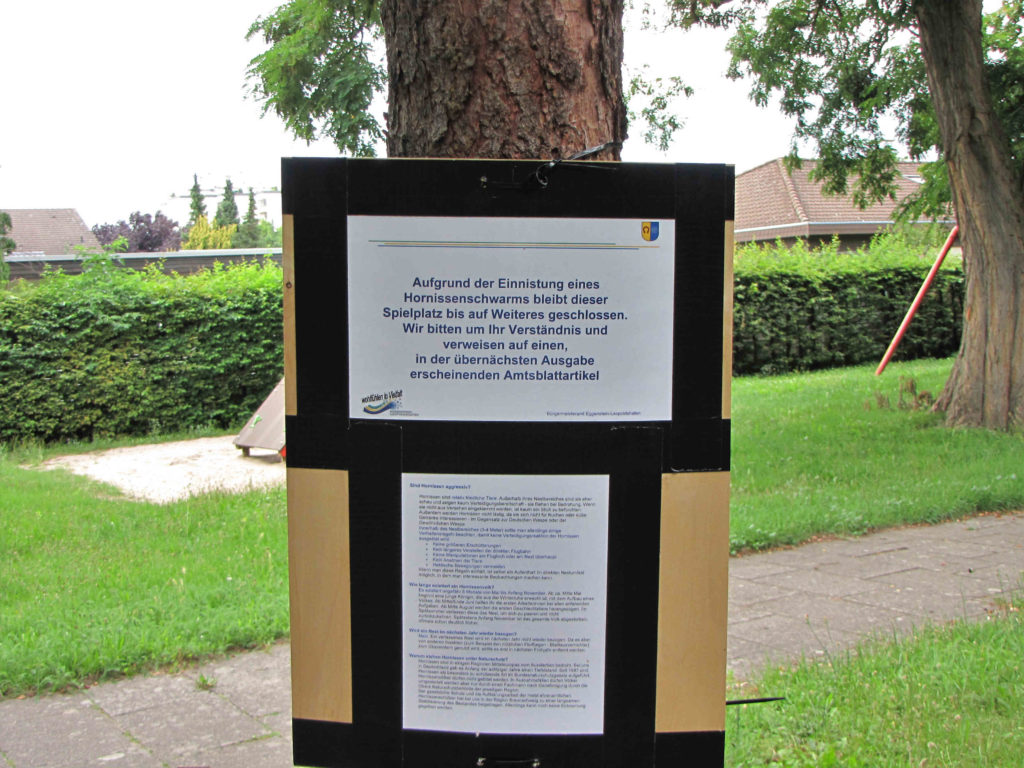

Wenn es in Leopoldshafen einen mystischen Ort gibt, dann ist es derzeit der Spielplatz bei der Stuttgarter Straße. Nach 2011 gibt es dort in der hohlen Robinie erneut eine Ansiedlung von Hornissen. Holger hatte diese entdeckt und nach meiner Meldung im Rathaus wurde der Platz gesperrt und mit einer Hinweistafel versehen. Drei Wochen zuvor hatte ich diesen Baum bereits besucht, aber die Hornissen waren noch nicht da. Möglicherweise ist das ein Filialnest. Das bedeutet, dass die Behausung des Gründungsnestes zu klein wurde und die Hornis dann in die Robinie zogen.

Mitten ins Gesicht.

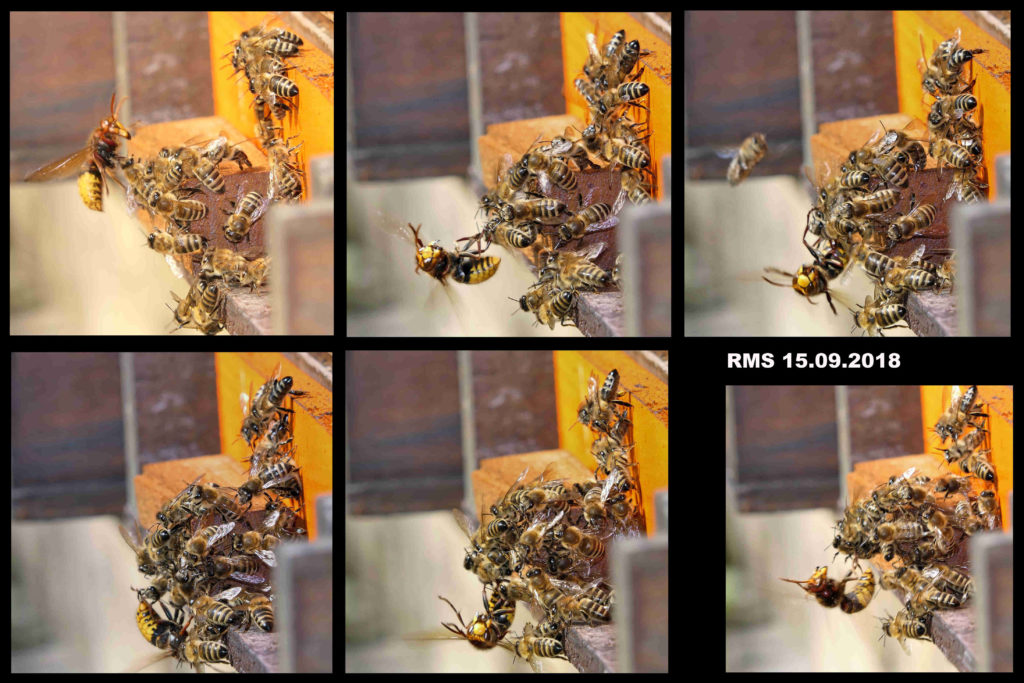

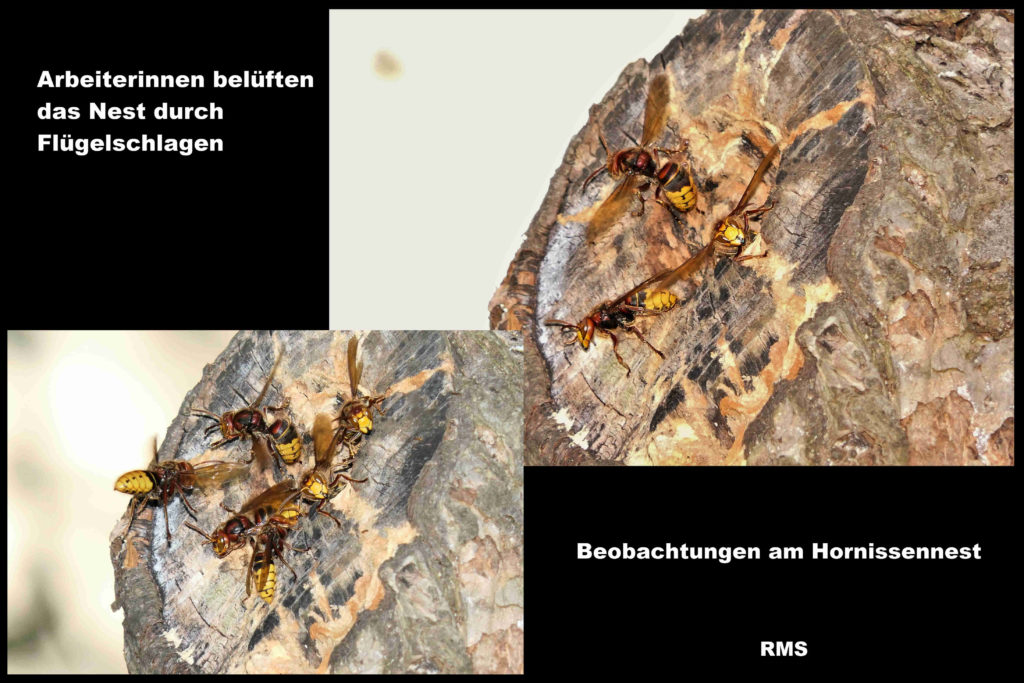

Im ersten Moment sieht man nicht viel. Beim längeren Verweilen im Bereich des Nesteinganges lernt man die Insassen jedoch genauer kennen. (Für „Ungeübte“ ist ein Sicherheitsabstand von mindestens vier Metern empfehlenswert). Die Arbeiterinnen fliegen emsig ein und aus. Manche kommen mit fetter Beute heim und füttern damit die Larven. Einzelne Drohnen kommen aus dem Nest und machen sich aus dem Staub, wenn sie nicht von den Arbeiterinnen gleich verjagt werden. Die Männer fliegen ab und gehen auf Brautschau.

Und das tat weh.

Ich sitze relativ nahe im Einflugbereich und manche Heimkehrerin kollidiert schwer beladen mit meinem Kopf oder Rücken. Sie rappeln sich jedoch schnell wieder auf und finden den Weg. Gelegentlich kommt eine Wächterin aus dem Nest und mustert mich zunächst mit Abstand. Ab und zu wird ein Angriff geflogen aber ich verhalte mich ruhig. Da ich durch das Fotografieren abgelenkt bin, trage ich meine Schutzausrüstung und kann in der Nähe bleiben. Ansonsten gehe ich langsam wenige Meter zurück, bis ich außerhalb der Gefahrenzone bin.

Nein, es war keine Hornisse.

Mit Apifonda, einem Bienenfutterteig, locke ich die Gesellinnen aus dem Nest und lade zum Mahl. Im Nu nehmen sie Platz und laben sich an der Mischung aus Puderzucker, Honig und Wasser. Jetzt sind eindrucksvolle Nahaufnahmen möglich. Eine schwer beladene Heimkehrerin mit fetter grüner Beute landet und krabbelt damit in die Höhle, um die Larven zu füttern.

Es war eine Deutsche Wespe, die ihr Erdnest im Donauring erreichen wollte, es nicht konnte, weil ich davorstand und abgelenkt war. Dafür gab es den Angriff. Danach zog ich die Haube an. Diese Geschichte wird später erzählt.

Bei der ersten Beobachtung saß eine Hornissenschwebfliege am Stamm. Die Fliege ernährt sich von Pflanzennektar und Pollen, die Larven vom organischen Abfall in Wespen- und Hummelnestern. Zuvor geht diese Schwebfliege ins Nest und legt ihre Eier an die Nestwand. Man nennt diese Ernährungsweise Kommensalismus, von lat. mensa = Tisch. Es ist Abfallrecycling.

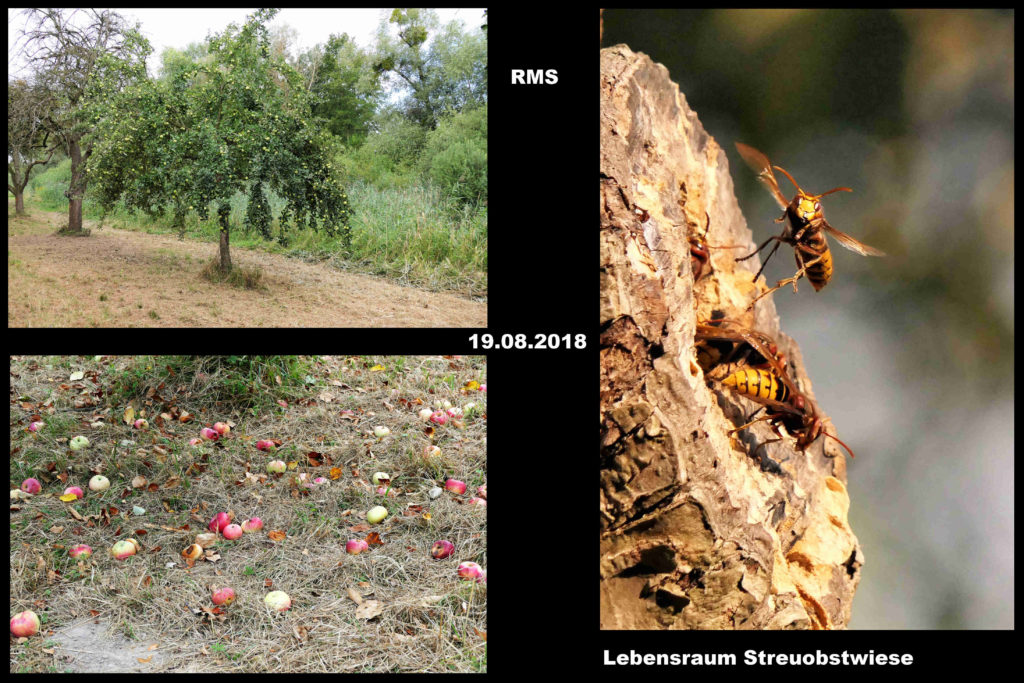

Lebensraum Baum. Der Stamm ist hohl und bietet Nistraum. Nahrungsraum findet sich in der „wilden“ Hecke, die am ehemaligen Bahngleis wächst, sowie in den Gärten der Nachbarschaft. Es sind eindrucksvolle Beobachtungen dort. Mitten im Dorf. Teilhaben können am Lebenszyklus eines kleinen Hornissenvolkes ist schon etwas Besonderes. „Die“ spulen dort ihr Ding ab, wie vor Tausenden von Jahren. Das tiefe Brummen flößt Respekt ein. Angriffslustig sind sie überhaupt nicht. Man lernt schnell, wie weit man gehen kann. Im Nu ist eine Stunde vorbei und die Faszination über diese Erlebnisse sind enorm. Draußen sein in einer lebendigen Natur, das gibt Kraft. Meine Sinne werden dabei neu geschärft. Die kalte Luft am Morgen, die ersten Sonnenstrahlen, das Singen der Vögel, der Duft des nassen Grases. Das ist meine Art des „Waldbadens“. Waldbaden, wie weit sind wir gekommen, dass wir verlernt haben was Wald, Feld und Wiesen für uns bedeuten. Weiches Moos, nasse Erde, buntes Laub, ein kleines Stöckchen, das aussieht wie ein Geweih. Der Fuchs, der plötzlich vor einem steht. Haben wir all das verlernt, dass wir für teuer Geld Kurse im „Waldbaden“ buchen müssen? Hören wir auf unsere inneren Stimmen, auf unsere Intuition, lassen Terminkalender und Smartphone zuhause und lassen uns einfach einmal draußen treiben. Seid unbefangen und neugierig, dann kommt ihr glücklich wieder heim. Erinnert euch wie es bei den Spaziergängen mit euren Eltern und Großeltern früher war! Hätte ich meiner Oma gesagt ich gehe „Waldbaden“, dann hätte sie mir nachgerufen, nimm dir ein Handtuch mit.

Schon Hermann Hesse sagte, Langeweile? Die Natur kennt keine Langeweile, das ist eine Erfindung der Städter.

Ralf Schreck – der mit Handtuch zum “Waldbaden” geht